「1日平均30分前後…」

これは、ある電子書籍販売サイトが行った読書時間に関する調査結果です。

以前であれば、私も毎日これくらいの時間、本を読んでいたかもしれません。

しかし、最近ではふと気がつくと「本を読んでないなあ…」と感じることが多くなってきました。

「本を読みたいのに、読めない」

よいアウトプットをするためには、よいインプットは必要不可欠と考えている私にとって、本を読む時間を確保できないことが大きなストレスでした。

また、コミュニケーションや交渉事が苦手な私にとって、ボキャブラリーを増やし表現力を豊かにしてくれる読書は「これからも続けていきたい…」とも感じていました。

とはいえ、ただ頑張るだけでは、やっぱり長続きしないんですよね。

長く続けるためには、頑張るだけでは不十分。

つまり、継続的に本を読む時間を確保するためには、頑張る以上に、無理なく続けられる環境を整えることが大切なんです。

私がいろいろな方法を実践し、やっと見つけることができた「忙しいライフスタイルの中でも、読書時間を確保できる方法」

今回の私の体験が「本を読む時間がないなあ…」と感じている、あなたの参考になれば幸いです。

目次

1.本を読む時間がなくなってきた理由

「本を読む時間がない!」という悩み。

ただ漠然とそう思っているだけでは、何も解決しません。

このため、私は毎日の行動を振り返り「これまで比較的本を読む時間を確保できていた時期と、いったい何が変わったのか?」について考えてみることにしました。

すると、「本を読みたいのに読めない!」理由が、いろいろと浮かび上がってきました。

1-1.やりたいことが増えた

年齢を重ねたことや価値観の変化によって、以前はあまり気にしなかったことに時間を使うようになってきました。

たとえば、健康。

運動不足解消とダイエットを目的に、毎日30分エアロバイクをやるようになりました。

また、毎日の食事でも、インスタント食品やレトルト食品を避け、出来る範囲で手作りすることを心がけたため、料理に必要な時間も増えてきました。

さらに、老後資金の不安から始めた積立NISAの影響で、テレビやスマホで経済ニュースをチェックする毎日。

「いますぐにやならいと、どうこうなってしまう…」というわけではありませんが、将来のことを考えると「やっぱり、必要な時間かな…」と考えています。

1-2.やらなけければいけないことが増えた

生活環境の変化に伴い、やらなければいけないことも増えてきました。

以前は、自分のために使う時間が多かったのですが、年齢を重ねるほど両親や子供のために使う時間が増えているような気がしています。

やらなければいけないことはたくさんあるのですが、その中でも、最も大変だと感じているのが「毎朝のお弁当作り」

中学までは給食だったので、ホント助かっていたのですが、高校からは毎朝お弁当を作るため、1時間早起きする生活スタイルが当たり前になってきました。

「冷凍食品だけで手抜きしてもいいかな…」って思うこともあるのですが、まわりの友達は彩り豊かなお母さんの手作り弁当。

友達と一緒にお弁当を食べている娘の気持ちを考えると、シンパパだからといってあまり手抜きはできません。

そして、お弁当作りは、平日だけでなく、部活があれば土日も…。

その影響で、休日の朝、ゆっくりと寝ていられる日が、めっきり少なくなりました。

また、年齢的な影響もあるのでしょうが、無理がきかず疲れやすい体質になってきた気もします。

仕事で頑張ったり、睡眠時間が短かかったりすると、本を読むエネルギーまで使い果たし、なかなか本を読む気にはなれません。

1-3.読みたい本の種類が増えた

「知りたい!」と思うことが増えるにつれ、「読みたい!」と思う本の種類が増えてきました。

これまでは、東野圭吾さんや池井戸潤さんの小説をメインに、ビジネス本ランキングの中で興味を持ったものを読んでいました。

しかし、最近では将来への不安から、株、債権、投資信託、保険、年金など、お金に関する興味が急上昇。

テレビ番組でも活躍している山崎元さんや竹川美奈子さんの本を中心に読み始め、これまで勉強してこなかった時間を少しでも挽回できれば…と頑張っています。

とはいえ、限られた時間の中で、これまで以上のたくさんの本を読むことは物理的に困難。

残念ながら、本棚の肥やしになっている本は、時間の経過とともに少しづつ増えています。

2.私には合わなかった「読書時間を確保する方法」

健康のため、毎日エアロバイクで汗を流しているのは、私だけではありません。

また、子供を持つ親であれば、私と同じように毎朝眠い目をこすりながら、頑張ってお弁当を作っている人も多いでしょう。

であれば、私のように「毎日、忙しい…」と感じている働き盛りの40代は、いったいどのようにして本を読む時間を確保しているのでしょう?

「もし、私もマネできる方法があったらいいな…」

そんなことを思いつつ、読書時間を確保する方法について、いろいろと調べてみました。

雑誌やネットで調べてみると、いろいろな方法が見つかったので、早速試してみたのですがどれも私にはイマイチ…。

残念ながら「これだ!」という方法を、見つけることができませんでした。

2-1.早朝読書

普段よりも早起きして、読書する方法です。

早朝は、まわりも静かですし、SNSや電話に邪魔されることがないため、集中して本を読むことができるなど、日中にはないメリットもあります。

とはいえ、現在の私の起床時間は、お弁当を作らないといけないため、すでに5時半起き。

実際に、4時半起きの生活を1ヶ月ほど続けてみたのですが、睡眠時間が短くなってしまいメリットよりもデメリットが上回る結果に…。

睡眠時間が短くなると、仕事中眠くなったり集中力が落ちてしまうのはもちろんのこと、翌朝起きれなくなることもしばしば…。

睡眠時間が短くても平気な人であれば話は別ですが、私の場合には正直「合わないなあ…」っていう感じでした。

2-2.通勤時間に読書

通勤時間などの移動時間を利用して読書する方法です。

スマホを触る時間を読書時間に変えれば、年間数百時間の読書時間を確保することも可能です。

ただし、この方法が有効なのは、電車やバスなど公共交通機関を利用している人だけ。

私のように、車で通勤している場合では、運転中に本を読むことはできません。

もちろん、車通勤を電車やバスなど公共交通機関に変えることも検討してみましたが、田舎に済む私にとっては時間的なロスが多く、有効な手段とは思えませんでした。

2-3.昼休みの読書

仕事の休憩時間や昼休みを利用して読書する方法です。

ダラダラと同僚と話すのをやめ読書時間にあてれば、時間を有効活用することができます。

ただし、同じように読書している人があまりいない場合、「おっ!頑張ってるねえ…」などと冷やかされたり、「よく、会社に来てまで本読めるね」などと皮肉を言われる場合があります。

実際に、私もこのような被害にあったため、昼休みはわざわざ離れた駐車場まで移動し、車の中で読書したこともありました。

また、多くの人が雑談によるコミュニケーションをとる中で、ひとりだけ本を読んでいると、会社の中で異端児扱いされたり排除されたりする可能性もあります。

精神的ストレスやプレッシャーを感じる状況では落ち着いて読書することが難しかったので、残念ながら昼休みを利用した読書は長続きしませんでした。

2-4.テレビを観る時間を読書時間に

テレビを見ている時間を読書時間に変える方法です。

テレビを見ることが習慣になり、「なんとなくテレビを見てダラダラした時間を過ごしてしまう」と感じている人には、効果的な方法です。

しかし、私はニュース番組以外、ほとんどテレビを見ません。

しかも、「夕食の支度をしながらのながら見」+「早見再生」という超節約志向。

このような環境では、テレビを見ている時間を読書時間に変えることはできません。

2-5.待ち時間の読書

アポイント前の待ち時間や、客先への移動時間などのスキマ時間を利用して読書する方法です。

カフェはもちろん、公園などを利用すれば、落ち着いた環境で読書することができます。

ただし、これができるのは営業など外出することが多い職種の人に限った話。

私のように、勤務時間のほとんどを社内で過ごすことが多い人にとっては、効果的な解決法とはいえません。

2-6.休日にまとめ読み

休日にカフェや図書館に足を運んで、まとめ読みする方法です。

「平日は、仕事や家事で忙しくて…」と感じている人に有効な方法です。

そして、落ち着いてリラックスした状態で本を読むこともできるなど、休日ならではのメリットもあります。

実際、私も実践してみなしたが、やっぱり休日の読書はいいですね。

カフェや図書館だと集中力が増して、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

でも、休日には、

- 平日にできない家事

- 子供の送迎

- 実家の親の用事

などなど、現在の生活スタイルでは「自分を最優先」に使える時間は、決して多くありません。

休日のまとめ読みは、効果的な方法ではあるものの、私にとってはどうやら「贅沢すぎる読書法」みたいです。

2-7.速読

速読を利用して、本を読むスピードを高める方法です。

本をパラパラめくるだけで本の内容が頭に入ってくる読書法で、読書量を劇的に増やすことができるので、「時間がないけど、読書をしたい」と考えている人の多くが実践している方法です。

実際に私も速読のトレーニング本を買って試してみましたが、残念ながら効果はイマイチでうまくいきませんでした。

しかも、妙に頭が疲れる。

トレーニングすることによって改善するのかもしれませんが、感覚的には「合わないなあ…」、そんな感じでした。

2-8.スマホを触らない

自宅にいる時には、スマホの電源を切ったりして、スマホを触らない環境を作る方法です。

これまでスマホに使っていた時間を読書時間に使うことができるので、「時間があると、ついついスマホを見てしまう…」人に効果的な方法です。

ただし、私はガラケーとタブレットの2台持ち。

しかも、ゲームはやらないし、動画もほとんど見ないので、もともとネットに奪われている時間はそれほど多くありません。

さらに、友達も決して多くないし、LINEなど余計な付き合いはめんどくさいし出来る限り避けたいと思うタイプ。

試しに、タブレットを触らない環境を実践してみましたが、確保できた読書時間はほとんどありませんでした。

3.私にはピッタリだった「本を聴く」という発想

そんな時、あるネット記事で紹介されたいたのが、読むのではなく、本を聴くスタイルで読書する「オーディオブック」の存在。

忙しく時間管理の達人ともいえる「経営者」にも利用者が多いということに、私のアンテナが反応しました。

今の私のライフスタイルに照らし合わせてみると、たしかに本を読む時間はないのですが、耳が空いている時間は結構あるような気が…。

「聴くだけで、本当に本が読めるの?」と最初は半信半疑でしたが、興味を持ったモノにはとりあえず飛びついてみるのが私のスタイル。

早速、使ってみることにしました。

そして、使い始めて約3ヶ月ほど経ちますが、今では「もう手放せない存在」になっています。

オーディオブックにどれほどの価値を感じることができるかは人それぞれだと思いますが、私の場合、こんなメリットを感じることができました。

3-1.目が疲れない

年齢的な影響もあってか、最近では読書していて「目が疲れるなあ…」と感じることが多くなってきました。

目が疲れてくると、時間があっても本を読むスピードは上がらないし、集中力も落ちてしまう。

とくに、パソコンで目を酷使した後では「読書で目が疲れてしょうがない」という状態になり、目薬をさす回数も自然に増えてしまいます。

しかし、オーディオブックを利用すれば、目を酷使する必要はありません。

目を使わず音声を聞き流すだけで、読書しているのと同じ感覚を味わうことができるので、「今日は目が疲れているなあ…」と感じる日でも、本を読むことを諦めることなく読書を楽しむことができます。

また、分厚くて難しそうな本や「小さい文字がびっしりで読みにくいなあ…」と、読むことをためらっていた本でもオーディオブックなら簡単に読書可能。

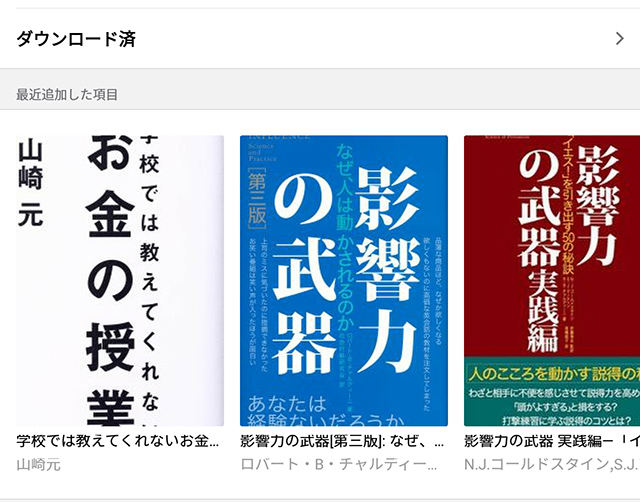

いま私は、約500ページある「影響力の武器」という本をオーディオブックで聴いていますが、読書するよりも全然ラクですよ。

3-2.持ち運びが簡単

読書するのが習慣になると、本を数冊持ち歩き気分や場所によって読む本をチョイスすることも珍しくありません。

しかし、たくさんの本を持ち歩くのは、ほんと大変。

かさばってバックはパンパンになるので、できるだけ薄くて軽い本だけ持ち歩くように心がけるなどのひと工夫も必要になります。

でも、オーディオブックを利用するようになってからは、そんな苦労とも無縁になりました。

というのも、オーディオはスマホ(私の場合はタブレットですが…)さえあれば、何冊でも持ち歩くことができるからなんです。

イメージ的には、自宅の本棚をスマホの中に入れて持ち歩いている感じ。

しかも、検索機能を使えば、欲しい本をすぐ見つけることもカンタンです。

3-3.ザワザワしている場所でも平気

集中して読書するためには、まわりの環境がとっても重要。

とはいっても、自宅以外の場所だと、電車の中で子供が騒いでいたりカフェで会話のボリュームが大きめの人がいたりなど集中するのが難しくて、「せっかく時間があるのに…」と不快な思いをするケースも少なくありません。

でも、オーディオブックを利用すれば、まわりの雑音など関係ナシ。

というのも、オーディオブックはイヤホンを使うことができるため、まわりの雑音をシャットダウンすることができるんです。

雑音が気にならなくなれば、ファミレスやショッピングモールの休憩スペースなど、これまではザワザワしていて本を読むことができなかった場所でも、ストレスなく読書することが可能になります。

場所を選ばない環境を整えることは、時間を有効活用し読書の質を高めるために、ホント重要です。

3-4.意思がいらない

本を読むためには、「本を読もう!」という意思が必要。

でも、仕事で疲れた後や睡眠時間が足りない時などは、気力がガス欠気味で時間はあってもなかなか本を読む気にはなれませんし、頑張って読もうとしても頭に入ってこないしスグに眠くなってしまいます。

でも、オーディオブックなら、そんな意思は一切無用。

というのも、オーディオブックはあなたの代わりに文字を読み上げてくれるので、あなたはソファーに横になって身体を休めた状態でも読書することができるからなんです。

「今日は疲れたなあ…」と感じる時でも、耳が以外と疲れていません。

目を閉じて、オーディオブックの音声に耳を澄ませば、疲れていても本の世界にドップリと浸かることができますよ。

3-5.他のことをやりながらでも大丈夫

本を読むためには、静かな場所で椅子に座って…というのが大原則。

このため、読書に多くの時間を奪われてしまうと他のやりたいことややるべきことができなくて、忙しい毎日がさらに忙しくなって睡眠不足になってしまうケースも少なくありません。

でも、オーディオブックなら、他のことをしながらでも読書ができる。

実際、私は家事はもちろんのこと、車の運転中、買い物中、エアロバイクをしながらなど、いろいろなことと組み合わせ「聴く読書」を実践していますが、時間を有効活用できるメリットは本当に絶大。

使い方次第では、1日を30時間や32時間くらいには出来るんじゃないかって感じてます。

最近ではコードレスイヤホンを使い始め、タブレットを置いたまま家中を動き回ることも出来て、快適度がさらにアップ。

ちょっと使い方を工夫するだけでも、1日を長く有効に使うことができると思いますよ。

3-6.本を取り出す必要がない

人目のある場所での読書、意外と気を使いますよね。

ブックカバーのある本であればいいのですが、図書館で借りたブックカバーの無い本を人目のある場所で取り出すのは、私の場合、自分の趣味嗜好をさらけ出すみたいで抵抗があります。

でも、スマホで消えるオーディオブックなら、本を取り出す必要はナシ。

昼休み、自己啓発本を読んでいる姿を見られて「頑張っているねえ…」と冷やかされることもありません。

しかも、イヤホンで耳をふさいでいれば、まわりからは「音楽を聴いてる」って思われるし、ムダな会社のコミュニケーションに付き合う必要もない。

他人よりも、ワンランク上を目指したければ、他の人が休んでいるときに努力する気持ちと行動力、私は重要だと思います。

3-7.倍速再生ができる

本を読むスピードはひとそれぞれですし、速く読もうとしても限界があります。

このため、「毎月3冊、本を読もう!」と目標を立てても、スケジュール管理がうまくいかなくて挫折してしまうケースがあります。

でも、オーディオブックなら、スケジュール管理がとってもカンタン。

というのも、オーディオブックは音楽が映画と同じようにあらかじめ再生時間が決まっているから、毎日どれくらい聴けば1冊の本を聴き終えることができるのか、あらかじめ計算することができるからなんです。

しかも、オーディオ ブックなら倍速再生も可能。

「集中力があるときは2倍速、疲れている時は通常」というように、状況に合わせ簡単に切り替えすることもできるので、あなたのコンディションに合わせて効果的に本を聴くことができます。

私も、実際に通勤時間の車の中では、2倍速再生でオーディオブックを聴いています。

最初、2倍速再生は「聴きずらいかな…」と思っていましたが、慣れてしまえば2倍層再生の方が時間が節約できてむしろ快適。

特別なトレーニングが必要な速読に比べ、カンタンで気軽にできるのも見逃せないメリットです。

4.私が実践したオーディオブックの始め方

実際に使ってみて、「もっと早く使い始めていれば…」と感じたオーディオブック。

でも、使い始める前は、お恥ずかしながら「もし、お金を払って使い物にならなかったらどうしよう…」とか「本当にお金を払ってまで使う価値あるの?」など、否定的なことばかりを考えていました。

しかし、そんなネガティブな考え方を吹き飛ばし、実際に使い始めるきっかけになったのは、「無料お試し」の存在。

というのも、無料お試しを利用すれば、オーディオブックが本当に価値のある存在なのか?はっきりと見極めることができるからなんです。

これから、実際に私が実践した「オーディオブックを使い始めるまでのステップ」を紹介します。

頭の中で行動をイメージしながら、チェックしてみてください。

■ステップ1.どこに読みたい(聴きたい)本があるのかチェック

オーディオブックを利用することができるサービスには、

- audiobook

- Audible

- hento

- てじじ

などをはじめ、いろいろな業者があります。

そして、それぞれの業者では、

- 料金プラン

- 利用できるオーディオブックの数

- 対応可能な倍速再生

- 専用アプリの使い勝手

などに、それぞれ特徴があります。

この中で、私が最重視したのが「読みたい本があるか?」ということ。

というのも、そもそも読みたい本がなければ、ムダなお金はもちろんのこと、ムダな時間を使ってしまう可能性があるからです。

逆にいえば、読みたい本があるサービスであれば、多少値段が高くても利用する価値は十分にあると思います。

スキマ時間を有効活用でき、これまで読むことが出来なかった本を読むことができるのであれば、本1冊分の値段ならむしろ安いものです。

私が読みたいと思っていたのは、繰り返し読むことによってジワッと頭の中に入ってくる名著と呼ばれるビジネス本。

それぞれで鳥か使っている本の種類を比較した結果、私は、本の種類が最も多くビジネス本の取扱数が多い「audiobook」が最適だと判断しました。

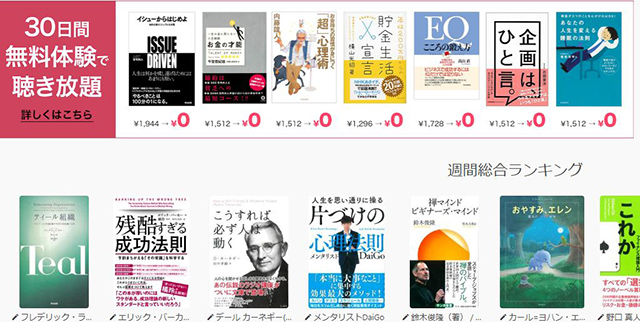

■ステップ2.無料お試しを申し込み

audiobook」を使うことを決めたものの、いきなりオーディオブックを購入することはしませんでした。

というのも、audiobookには「30日間無料で利用で聴き放題!」のお試しサービスを利用することができたからです。

とはいえ、お試しサービスで読むことができる本の種類には限られていて、すべての本が読めるわけではありません。

「無料でどんな本が読めるんだろう?」とホームページを眺めながら、本のラインナップを確認したところ、

- 成功者の習慣が身につく「超」心理術(内藤誼人さん)

- お金持ちの習慣が身につく「超」心理術(内藤誼人さん)

- 自分のアタマで考えよう(ちきりんさん)

など、気になっていたけど読んでいない本を、たくさん発見。

「これなら、試さないと損!」と思い、早速、無料トライアルを申し込んでみることにしました。

■ステップ3.アプリをダウンロード

オーディオブックを聴くためには、専用アプリが必要。

このため、無料お試しを申し込んだ後、アプリをダウンロードしました。

そして、その後は聴きたい本をダウンロードすれば準備完了!

30日間ではありますが、快適な無料聴き放題生活の始まりです。

私の場合、最初は普通のイヤホンを使って聴いていましたが、使い勝手が悪いと感じたため、途中からコードレスイヤホンを購入。

コードレスイヤホンは、タブレットをテーブルの上に置いたまま家事ができたり、コードを巻き取って片付ける手間が省けるなど、とっても快適。

「スマホを持ち歩くのは大変…」とか「コードが邪魔でストレス…」と感じているなら、十分に元を取ることができると思いますよ。

■ステップ3.使い勝手を確認

無料お試し期間中、私は、

- 聴きやすいか?

- スキマ時間を有効に使うことができるか?

- 聴き流すことにストレスを感じることはないか?

- お金を払う価値があるか?

- 1日、1週間、1ヶ月でどれだけの本を読むことができるか?

などをチェックしながら本を聴き流していました。

というのも、何も意識することなく「無料だから…」という考えだけでオーディオブックを利用していると、無料で利用できる30日はあっという間に過ぎてしまうと感じていたからです。

私が、オーディオブックを利用する目的は、「無料だから…」だけではありません。

本当の目的は、本を読む時間を確保すること。

- オーディオブックを利用することによって時間を有効活用できるのか?

- 本を読む場合に比べてメリットがあるのか?

などを見極めることが目的であることを強く意識しました。

そして、すでに紹介したとおり、私はたくさんのオーディオブックのメリットを感じることができました。

その結果、 私にとっては、十分にお金を払う価値があると判断し、実際にオーディオブックを購入することを決めました。

■ステップ4.購入方法を検討

オーディオブックで本を購入することを決めた後、私は「どうしたら、よりお得に本を購入できるのか?」について調べてみました。

そして、2つの有効な手段を見つけ、実際に「これは、お得かも!」と感じることができたので、あなたにも紹介したと思います。

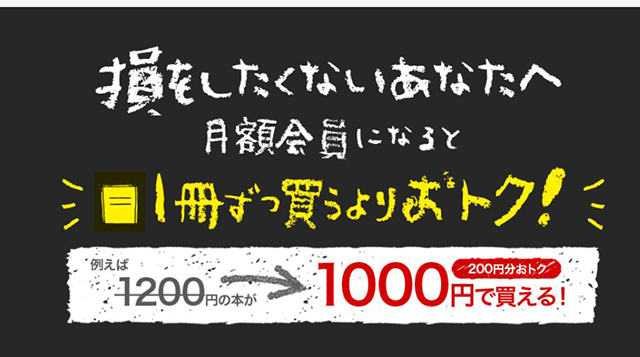

◆ポイント購入がお得

オーディオブックには、「1ポイント1円」として使うことができるポイント制度があります。

そして、オーディオブックで本を購入する場合には、あらかじめポイントを購入した後、ポイントで本を購入した方がお得です。

たとえば、1080円分ポイントを購入すれば、1200ポイントを手に入れることができ、実質120円分お得になります。

そして、32400円分のポイントを購入すれば、40500ポイントを手に入れることができ、8100円分もお得にオーディオブックを利用することができます。

私は、欲しい本の合計金額を計算した上で、13000ポイントを手に入れることができる「10800円」分のプランを購入しました。

このプランは、2200円分もお得になるプランなので、私にとっては「本1冊を無料で手に入れることができた」以上の価値があり、通常に比べかなりのメリットがあると感じました。

◆セールをチェック

これは、オーディオブックで購入する本を品定めしている時に気がついたことなのですが、オーディオブックではタイミングによって販売価格に大きな差があります。

具体的には「前日まで定価で販売されていたある本が、今日チェックしてみたら50パーセントオフになっていた…」なんてケースが、意外と多いんです。

実際に私はこのチャンスを利用し、あるビジネル本シリーズを「定価よりも2974円割引!」で手に入れることに成功しました。

この値段は実際の本や電子書籍でも見たことがない値段だったので正直目を疑いましたが、すでにポイントを購入していたこともあり、ためらうことなく注文することができました。

私の感覚では「特別セールは1日限りで、対象となる本は日替わりになっている」ような気がしています。

もし、読みたい本がたくさんあるのであれば、とりあえず「ほしいものリスト」に登録しておいて時々チェックし、セールになった時点で購入する方法がおすすめです。

■ステップ5.ダウンロードしてアプリで聴く

読みたい本と購入方法が決まったら、実施にオーディオブックを購入してダウンロードします。

オーディオブックの購入は、本を選び画面の指示にしたがっていくだけでカンタンに手続き終了。

購入したオーディオブックは、アプリの一覧表示にすぐ反映されます。

実際に聴くためには、本を選んでダウンロードする必要があります。

ネット環境によっては、時間がかかる場合もあるので、時間に余裕をもってダウンロードしておくことをおすすめします。

ダウンロードしたら、再生ボタンを押して聞き流すだけ。

倍速再生は「最大4倍速まで」対応しているので、少しつづスピードアップしながら、耳を慣らしていく方法がおすすめです。

5.オーディオブックで損しないために、注意したいポイント

料金的にもたくさんのメリットがあるオーディオブックですが、何も注意しないままただ使い続けていると「思わぬ落とし穴」にハマって損をしてしまう危険性があります。

実際に、私が使ってみて「これ、気をつけないといけないなあ…」と感じたポイントを紹介します。

5-1.支払い方法が限られている

オーディオブックの支払い方法は、

- クレジットカード

- キャリア決済(スマホの利用料金とめとめて支払う方法)

の2つに限定されています。

このため、コンビニ払いや銀行振込など一般的なネットショッピングで利用可能な支払い方法を選ぶことができません。

私は、クレジットカードでの支払いを選択しましたが、クレジットカードでの支払いを選択した場合には、カード情報をサイトに登録する必要があります。

しかし、オーディオブックのことをあまり信用できない状態でカード情報を登録するのは、思った以上にハードルが高いものです。

もちろん、キャリア決済を選択すればカード情報を登録する必要はありませんが、私が利用している格安シムではキャリア決済は使用できず、クレジットカードの一択しか選択肢はありませんでした。

格安シムを使っている私の場合は、ちょっと特殊なケースかもしれませんが、これまで使ったことのない支払い方法を利用するのは、誰でもためらってしまう可能性があるはずです。

このため、支払い方法に関し「オーディオブックの利用は少しハードルが高いのでは…」と感じました。

5-2.お得なポイントプランは月額制

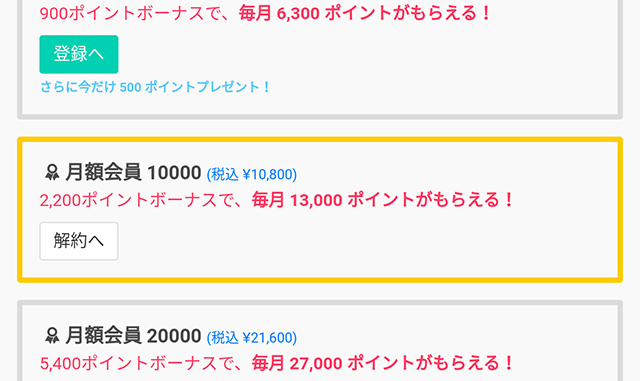

私が今回購入したオーディオブックのポイントは、月額制です。

このため、解約手続きをしなければ、毎月利用料金を請求されてしまいます。

たとえば、私が申し込んだプラン「月額会員10000」は、毎月10800円が自動的に引き落とされる料金プラン。

このため、申し込んだ後に解約手続きをしなければ、毎月13000ポイントが手に入れられる一方で、毎月10800円の利用料金を支払う必要があります。

もし、あなたがものすごい読書家で毎月10冊以上のオーディオブックを利用するつもりであれば話は別ですが、私の場合は頑張っても月に数冊程度。

このため、月額10800円の会員プランを申し込んだ後、すぐに解約手続きを行いました。

「解約手続きがめんどくさい」と感じる人は、私が申し込んがプランよりも少額で利用できる「月額会員1000」や「月額会員2000」を申しむこともできます。

しかし、「月額会員10000」と「月額会員1000」では、無料でもらえるポイントの割合に大きな差があり、私は解約する手間をかけてでも「月額会員10000」を選んだ方が絶対にお得だと思います。

ただし、このあたりは価値観や利用方法によっても考え方が変わってくると思うので、「はじめだけは少額で使ってみて、気に入ったらまとめてポイント購入…」というような使い方もアリだと思います。

なお、一度購入したポイントは、解約してもそのまま使うことができますし、解約後、再びポイントを購入することもできます。

5-3.ポイントには有効期限がある

オーディオブックのポイントには有効期限があります。

このため、購入したポイントを使わず放置しておくと、ポイントが有効期限を過ぎてしまい「気がついた時には、すでに手遅れ…」という結果になる場合があります。

ポイントの有効期限切れを防ぐ方法として、私が実践したのが「オーディオブックのまとめ買い」です。

- 読みたい本をリサーチ

- 本の購入金額を計算

- 購入金額分のポイントを購入

- ポイントを使ってオーディオブックをまとめ購入

というステップを踏めば、ポイントをすべて使い切ることができ、有効期限切れでムダにしてしまうこともありません。

もちろん、「欲しい本を、欲しい時に…」購入するのが最も賢い方法だとは思いますが、少額のポイント購入では無料でもらえるポイントも少なめ。

このため、あらかじめ欲しい本がたくさんあるのであれば、必要なポイントをまとめ購入し一気に使い切ってしまうのが、合理的で最もお得な方法なんです。

なお、オーディオブックをまとめ買いした場合、気になるのがスマホやタブレットの容量。

「いろいろな音源をダウンロードしたら、ハードディスクが一杯になって使い物にならない…」では、話になりません。

しかし、オーディオブックは、ダウンロードとデータ削除を何度でも繰り返すことができるため、必要な音源だけをデータとして残し限られたハードディスクの容量を有効活用することができます。

また、一度購入したオーディオブックは、ポイントの有効期限が過ぎても聴くことができるのも、覚えておきたいポイントです。

6.まとめ

いかがでしたか?

時間を有効活用でき、読書時間を確保することができるオーディオブック。

もし、あなたが「本を読む時間がない!」と悩んでいるのであれば、利用する価値は十分にあると思います。

とはいえ、今回私が感じたメリットを、あなたも同じように感じられるとは限りません。

このため、私の体験談を読んで、少しでも興味を持ったのであれば、まずは「無料お試し」サービスを上手に利用して実際に聴いてみることをおすすめします。

もし、興味のあるオーディオブックが見つからなければ、とりあえず「ベストセラー」や「週間総合ランキング」の中から選んでみるのもいいでしょう。

1ヶ月間、繰り返し聴いていれば、

- 自分にオーディオブックは合っているか?

- お金を払う価値があるサービスなのか?

を見極めることができるはずです。

それに、もし「オーディオブックが合わないなあ…」と感じたのであれば、そもそも1ヶ月間聴き続けることは難しいはずです。

つまり、1ヶ月の無料お試しを続けることができれば、オーディオブックは「あなたにとって価値のある存在」だとがんが得ることができます。

私も、使い始める前は、正直言って半信半疑でした。

しかし、そこでネガティブなことばかり考えず、新しいことにチャレンジしたからこそ、手に入れたものは大きかったような気がします。

まだまだメジャーな存在とは言い難いオーディオブックですが、時間の重要性が増せば増すほど利用する人は増えていくと思います。

まわりの人よりも早くオーディオブックの存在を知り、時間を有効活用できる方法を手に入れることができたこと、本当にラッキーだったと思います。

7.おすすめオーディオブックセレクション

数あるオーディオブックの中でも、利用者が多くサービス内容が充実しているものをピックアップしてみました。

これから、紹介するオーディオブックは、すべて「無料お試し」ができるので、ぜひ有効活用してあなたにピッタリのオーディオブックを見つけてください。

7-1.audiobook(オーディオブック)

「audiobook」は、今回の体験を通じて私が申し込んだオーディオブックです。

一番のおすすめポイントは、「本の種類が20000点以上」と、その他のオーディオブックに比べ圧倒的に多いこと。

とくに、「影響力の武器」や「7つの習慣」など、ビジネス書や実用書の品揃えは群を抜いて充実していることが、私が「audiobook」を選んだ最大の理由です。

「audiobook」では、

- 1冊単位で本を購入する

- 定額で「読み放題」

2つの利用方法から、あなたの好きな方法を選ぶことができ、読み放題は30日間無料体験することができます。

実際に私も無料の「読み放題」利用してみましたが、「本当に、これ無料でいいんですか?」というレベル。

登録者数が、すでに30万人を突破しているという事実も、思わず納得です。

また、新刊やベストセラーなど、話題の本をオーディオブック化するペースが速いのも、「audiobook」の特徴のひとつ。

毎月500~600点ほどのペースで本の種類が増えているので、「あ、この本もうあるんだ!」と、いい意味で期待を裏切ってくれます。

7-2.Audible(オーディブル)

Audibleは、アマゾンの関連会社が運営するオーディオブック配信サービスです。

本の種類は、audiobookに比べ見劣りしますが、古典や近現代文学など「ちょっと古めの書籍」の品揃えは充実していて、とくに「洋書をがっつり聞きたい人」にはおすすめです。

オーディブルは、定額制で聴き放題。

つまり、決められた料金さえ払えば、すべての本を聞き流すことができます。

さらに、最初の1ヶ月は無料で利用することが可能。

であれば、無料体験を利用して「Audible」と「audiobook」を聴き比べすることもできちゃいます。

商品ラインナップを比較したり、実際に聴き続けてアプリの使い勝手なども確認すれば、より満足のいくオーディオブック選びができると思いますよ。

(※ご注意!ここで紹介している情報やデータは、2018年09月15日時点での独自による調査結果です。各データは、必ず公式サイトや運営会社発表のものと照合しご確認ください)